【インタビュー】フロントアーティスト(JPFA)三森麻理亜さん

弊法人が2025年より発足したアーティスト支援制度「Japan Promotion Front Artist : JPFA」。本年度のアーティストである三森麻理亜さんに、絵との出合いや今後についてお話をうかがいました。

【プロフィール】

三森麻理亜(みつもり・まりあ)。1988年東京都生まれ。2012年ウェブスター大学(スイス)経営学部卒。19年インドを訪れたことをきっかけに絵筆を取る。以降、活動拠点の東京はもとよりパリ、ドバイ、ロンドン、シンガポール、ニューヨークなどの展示会に出展。グループ展にも積極的に参参加している。22年「16th ARC Salon、Landscapecategory」ファイナリスト、23年「Art Capital – LeSalon des Artistes Français」佳作賞。

世界を意識した子に育ってほしい――麻理亜という名に示された両親の願いどおり、8歳から寮完備のインターナショナル・ボーディングスクールに入学。香港で3年間、スイスで12年間を過ごした後、大学卒業を期に帰国します。

ネイティブに話すのは英語。日常会話ではフランス語も操るマルチリンガルです。

「日本語はあまり話せませんでした。海外が長すぎて日本人の友だちもいなくて。『この長い人生、日本人なのに日本語が話せないし、日本のこと何も知らないなんて恥ずかしいじゃないか。日本で働こう』と思って帰国しました」

日本語を習得するために、小学1年生の漢字ドリルからスタート。本をひたすらに読み、伝統を知るために神社や温泉を巡り、食から美術から、日本にまつわるものは何でも吸収します。日本人としてのアイデンティティーと同時に日本語も確立していき、日本の企業に就職しました。

のめり込むと、とことん突き詰める。努力家とも言える性格は当時、習慣にしていたヨガにも表れます。

元々、旅好きだったこともあり、バックパッカーとしてヨガの聖地・インドに1人で訪れます。

「修行に行きたくて。でも寝台列車で乗り過ごして、ジャイサルメールに辿り着いちゃって。さてどうしようって(笑)」

そこはインドの西の果て、砂漠の中にある町で、夕日が全体を照らすことから別名ゴールデンシティと呼ばれています。

三森さんは困ったと思う反面、黄金色に輝く町の景色に衝撃を受けます。写真は撮ったものの、思うように記録されず。「あの美しさを残したい」。そう思いながら試しに絵で再現しようとしたことが、アーティスト三森麻理亜の始まりでした。帰国し、仕事をこなしつつ制作活動を始めます。この処女作のサイズは80×130センチ。臆せず大きな絵に取り掛かる大胆さも、彼女の特徴と言えるかもしれません。

「日本画は日本の芸術の伝統だから、これだ!と思いました。アクリルでも油でもなく、そこから入るのは自然なことでした。それに独学で日本画を習得するのは難しそうだったからチャレンジしました。学ぶことが多そうで、楽しそうだなって」

子どものころ、美術の成績はいつもA。何かを自分の手でつくり上げることが楽しく、得意でもありました。

「岩絵の具とか胡粉とか、画材にすごく惹かれます。日本の伝統ということもありますが、なんで岩を削って作っているんだろうこの時代に!と興味が深くなります。自分で石や岩を買って、砕いて染料を作ることもあります。砕きやすいとか砕きにくいとか、発色がいい悪い、膠(ニカワ)と混ぜた時の発色はどうか、乾いた状態と濡れた状態でどう違うかとか、まだまだ発見が多いです。私の絵は素材が主役なのでフェイクは使いたくなくて、天然の岩絵の具や本物を使うことへのこだわりは強いタイプです」

作品の中で銀色に輝く箔は、純プラチナ箔でした(Morphosis/トップ画)。

2019年から絵を描き始めて約5年。突然の制作活動に、周囲は驚きつつも応援してくれると言います。しかし中には、「できるわけがない」「独学なんて無理」といったネガティブな声も。

「ちゃんと学校に通った方々からしたら、適当に膠を練っている私に『何やってんだよ』と言いたくなるとは思います。自分でも、これは美大で学んでいたらもっと早くできただろうなと思うミスを繰り返しています。私にはメンターもいないし、図書館で美大の教科書を読むぐらい。You Tubeも日本画の情報は少なくて、だからこそ調べよう!という気になります。それに、正規のルートじゃない良さみたいなものもあると思うんです。教えてもらうとそのスタイルに染まってしまう気がして。であれば、ミスをしながらでも自分なりの正解を見つけていくほうが100倍うれしいです」

その後も絵を描き続け、個展、グループ展、国際的なアートフェアなどにも出展するようになります。

「この2年ぐらい同じテーマで制作しています。それが『多様性の共存』です」

帰国するまでの学び舎には世界中から生徒が集まり、人種、文化、宗教などあらゆる側面がるつぼでした。

「たとえば同じクラスでふと横を見ると、1日5回ぐらいどこかを向いてお辞儀している子がいる。それが普通の環境にいたので、日本に帰ってきて違和感を覚えることがあって、私はそれを『ボーダー』と呼んでいます。国境のような、境界線のような感じ。そういうのがなくなればいいなと思いながら制作に取り組んでいます」

ボーダーは人種や宗教だけでなく、言語も性も、人と人とのつながりもそうなのだと力を込めて話します。

「日本画は染料をチューブから出して使うわけじゃなくて、いろんなミネラルを膠などと混ぜて作品にしますよね。そこがおもしろいところだし、多様性の共存というテーマとも合う。素材をミックスしてひとつの作品にしているところが、しっくりくるというか。ボーダーをなくしてもっと自由でいいし、私の作品を見てもっとオープンな気持ちになってくれたらいいなと思います」

原体験が、創作活動の根底にある三森さん。スイスに住んでいた利点を生かし、以前から多くの場所を旅しています。これまでの作品には、ゴールデンシティを含め旅先で見た風景なども多くあります。

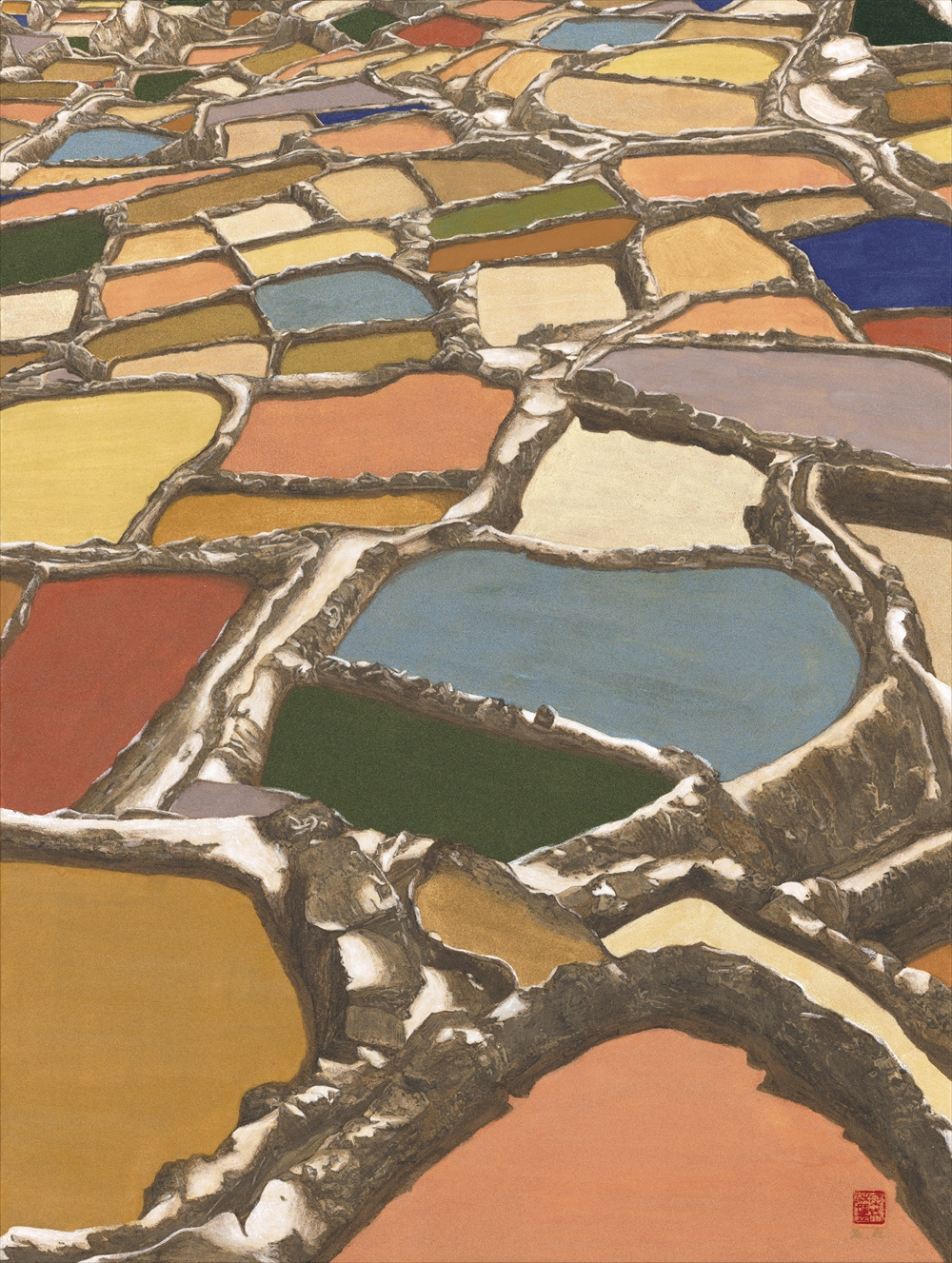

「ヨーロッパには古い建物が多くて。数百年も前のローマ人が歩いた石畳なんだと思うとすごい!と思ったり、ノスタルジックな感覚が湧いたり、神秘的に見えたり。目に見えない気持ちを絵にするのは表現が自由過ぎて、それがいいんです。私のタッチで絵にしたら、私が感じた気持ちをちょっとでも人に伝えられるんじゃないかって。でも今回の作品(World Art Dubai 2025出展作品=Morphosis/トップ画像)は実際にはない場所で、完全に自分の頭の中でつくり上げた世界です。また違った感じですよね。画家として成長できているのかなと思います」

画家としてステップアップを感じると同時に、悩みもあるそうです。

「1人でモノをつくっていると結構、孤独になることがあって。何日も作品と対話する時間みたいなものが続いて。画家として食べていくのは難しいなと実感しています。孤独だったり絵が売れなかったり。ネガティブなコメントが届くこともあるし、本当に自分がやっていることは正しいのかと問う職業だなと思います」

精神的な戦いもありながら、「私のレベルはまだまだ」と今後の意気込みも話してくれました。

「今は絵を描いているんですけど、今後は立体作品に取り掛かる可能性もあります。アーティスト活動を始めてから自分の興味が素材にあることに気づいて、いろいろな素材を組み合わせたら楽しいんじゃないかなと思っています。金属と木とか、自然物と人工物。とても気になっているのはシルクです。ファブリックアートをやるのかな?自分でもまだ分からないです。あと同じものが描かれているパターン。ゴールデンシティの作品もですが、どんどん繁殖していく形状、形態にすごく興味があるんです。不思議だなって。自分の作品の共通点を探していて、そこにあるなと感じています」

多様性の共存というテーマと、素材を主役にするという2つはブレないまま、それが絵になるのか別のものになるのか、今はまだ模索中。

「何ができるかまだ分からないけど、楽しいだろうなという気持ちは確実にあります。日本の伝統を海外に発信できたらベストですし、日本人でも日本画のことを知らない人が多いから、絵や素材について知るきっかけになったらうれしいです。それが私のテーマを理解していただけるチャンスになったらもっとうれしい!」と笑う三森さん。この人柄も、弊法人が推していきたいポイントの一つです。